La Habana/En la cocina de Arminda, una mujer de 72 años residente en Centro Habana, el almuerzo de este día no requiere olla ni sazón: dos salchichas hervidas y un pedazo de pan blanco. Para acostarse, se reserva un refresco de limón de lata y un dulce industrial que le trajo una sobrina. Las frutas son visitas esporádicas; las verduras, un lujo que dejó atrás. Diabética, obesa e hipertensa, Arminda pasa estos días lidiando con el chikungunya, un virus que, en su caso, encuentra un terreno minado por la mala alimentación.

Su historia no es excepcional. Es, más bien, el retrato de la dieta cubana contemporánea, cada vez más desplazada hacia los alimentos ultraprocesados, un fenómeno que las autoridades sanitarias apenas mencionan y que se entrelaza con las crecientes vulnerabilidades ante enfermedades como el dengue o el chikungunya, que hoy azotan prácticamente toda la Isla.

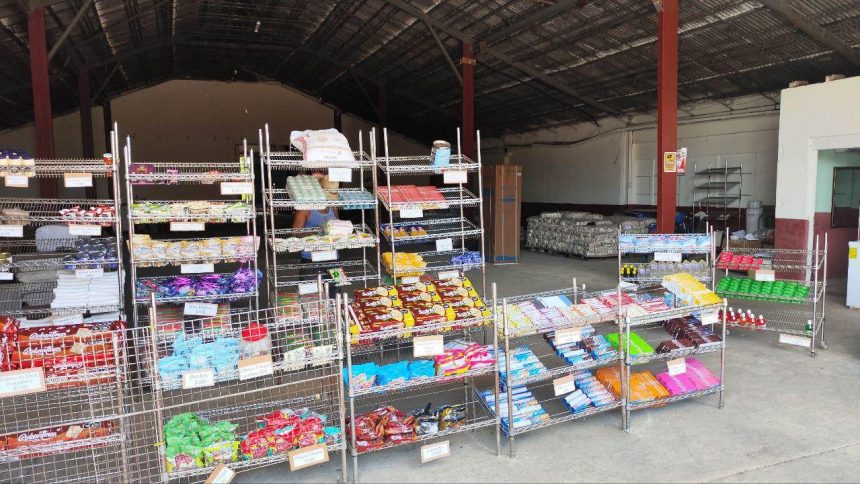

Los ultraprocesados son alimentos fabricados con ingredientes industriales baratos (almidones, jarabes de glucosa, grasas hidrogenadas), aditivos (colorantes, saborizantes, emulsionantes) y técnicas de procesamiento intensivo que los hacen duraderos, irresistibles y fáciles de consumir. Estos productos combinan grandes cantidades de azúcar, grasas y sal —la llamada tríada adictiva— junto con aditivos que realzan sabor, textura y olor. Entrar a cualquier bodega del racionamiento, a un comercio de una mipyme o a un kiosco particular en Cuba y encontrarlos es casi la misma cosa: allí están las galletas dulces, las sopas instantáneas, los refrescos de sobre, los croquetas de producción incierta y las confituras con una larga lista de químicos.

Entrar a cualquier bodega del racionamiento, a un comercio de una mipyme o a un kiosco particular en Cuba y encontrarlos es casi la misma cosa

Estudios internacionales recientes –incluidos los publicados en The Lancet y The Journals of Gerontology– concluyen que el consumo elevado de ultraprocesados triplica el riesgo de fragilidad en adultos mayores y aumenta la probabilidad de obesidad, diabetes, enfermedades cardiometabólicas, depresión e, incluso, mortalidad prematura. En EE UU el 70% y en España el 32%de las calorías provienen de estos productos. En Cuba, sin estadísticas oficiales, la percepción en la calle apunta a un crecimiento acelerado.

Esa tendencia alimentaria deriva del hundimiento de la agricultura y la industria alimentaria, que desencadena escasez y, por tanto, encarecimiento de los productos frescos. En barrios enteros, los plátanos están a precios astronómicos; el boniato, se ha vuelto un lujo; los vegetales son inaccesibles para la mayoría. En cambio, un paquete de galletas importadas puede costar más barato que una libra de frijoles.

Un indicio reciente de cómo la mala alimentación está pasando factura en Cuba proviene de un estudio realizado en 2024 entre estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La investigación, una de las pocas publicadas dentro de la Isla sobre calidad nutricional, detectó una clara correlación entre los jóvenes con dietas pobres en frutas, vegetales y proteínas –y altas en productos refinados y ultraprocesados– y aquellos que reportaban peor calidad de sueño.

Aunque el estudio no profundizó en el vínculo entre los ultraprocesados y enfermedades específicas, sí deja ver un patrón inquietante: la alimentación deficiente afecta procesos básicos de recuperación del cuerpo, incluidos los ciclos de descanso, que a su vez modulan la capacidad inmunológica. La alta prevalencia de dietas basadas en panes, pizzas, refrescos, galletas y embutidos baratos revela hasta qué punto la crisis alimentaria ha erosionado también los espacios académicos.

En los últimos años, la irrupción de productos importados desde México, Panamá, España o Brasil ha multiplicado el problema: lo que llega a la Isla, mayoritariamente, son ultraprocesados, porque son más fáciles de almacenar, menos perecederos y, sobre todo, más lucrativos. Sus envases brillantes –con colores llamativos, dibujos infantiles y palabras como “premium”, “natural”, “light”– generan un espejismo de calidad que contrasta con la realidad: muchos de estos alimentos aportan calorías vacías, promueven la inflamación crónica y deprimen la respuesta inmunológica.

Un riesgo especialmente alto por su vínculo con la diabetes y cánceres diversos, pero también en un momento en que el dengue, el zika y el chikungunya golpean al país con picos de contagio.

Un riesgo especialmente alto por su vínculo con la diabetes y cánceres diversos, pero también en un momento en que el dengue, el zika y el chikungunya golpean al país con picos de contagio

Como advirtió recientemente la doctora Perla María Trujillo Pedroza, del policlínico Manuel Piti Fajardo en Villa Clara, “muchos pacientes en Cuba están evolucionando hacia etapas subagudas más sintomáticas” del chikungunya, entre otras razones por “la mala nutrición de nuestra población, que no favorece un sistema inmunológico competente”. Sus palabras, compartidas en redes sociales, han circulado más que cualquier alerta oficial del Ministerio de Salud Pública.

En cualquier escuela cubana, la imagen se repite: las meriendas traídas por los niños desde los hogares están compuestas por refrescos azucarados, pan con pasta de producción industrial, galletas llenas de colorantes.

El Estado, además, tiene un papel contradictorio: algunos productos que aún se entregan mediante la libreta de abastecimiento, como las compotas infantiles y los picadillos extendidos, son ultraprocesados. También son los que se distribuyen, de forma casi en exclusiva, a los damnificados tras ciclones y buena parte de los que venden los portales digitales donde los emigrados compran alimentos para sus familiares en la Isla.

No es la primera vez que la mala alimentación deja un impacto nacional. En los años 90, durante el Período Especial, la polineuritis afectó a más de 50.000 cubanos, produciendo pérdida de visión, debilidad muscular y problemas de movilidad. Las autoridades intentaron inicialmente ocultar la crisis y silenciar que su verdadera raíz era la deficiencia severa de vitaminas del complejo B por una dieta extremadamente pobre.

Tres décadas después, los expertos ven paralelismos inquietantes: carencias nutricionales, dietas monótonas basadas en productos de baja calidad y vulnerabilidad ante infecciones

Tres décadas después, los expertos ven paralelismos inquietantes: carencias nutricionales, dietas monótonas basadas en productos de baja calidad y vulnerabilidad ante infecciones.

Mientras en el mundo crece la alarma científica, los medios oficiales cubanos prácticamente no hablan de la presencia creciente de los ultraprocesados en las mesas nacionales, salvo para citar estudios extranjeros. No hay campañas públicas que adviertan sobre su impacto, ni guías alimentarias actualizadas, ni datos nacionales transparentes sobre su consumo.

En la casa de Arminda, el refresco de limón está sobre la mesa. Su sobrina le ha traído también un paquete de galletas rellenas con una crema de vainilla “para levantar el ánimo” y que olvide por un momento los dolores en las rodillas y las muñecas que le está provocando el chikungunya. La anciana sonríe, agradecida. No sabe que ese regalo, tan sabroso como procesado, forma parte de una epidemia silenciosa que hoy también mina la salud del país.

DERECHOS DE AUTOR

Esta información pertenece a su autor original y se encuentra en el sitio https://www.14ymedio.com/cuba/mala-nutricion-crisis-sanitaria-coctel_1_1120866.html